春天网址多少—网址都打不开了

近期,不少网友发现无法访问名为"春天"的网站,相关链接突然失效引发广泛讨论。作为曾经活跃的在线平台,"春天"的消失不仅让用户感到困惑,也折射出互联网生态中的诸多隐忧。从技术故障到政策监管,从市场竞争到用户数据安全,这一事件背后隐藏着复杂的成因链条,值得深入探讨。

技术故障的可能性分析

网站无法访问最直接的猜测是技术问题。服务器宕机、域名解析错误或网络攻击均可能导致服务中断。例如,2021年某云服务商的大规模故障曾导致数千家网站瘫痪,用户误以为平台关闭。域名未及时续费也会触发自动停用机制,这类案例在中小型网站中尤为常见。

技术专家李明指出:"短期访问异常通常与基础设施相关,但若超过72小时仍无法恢复,则可能涉及更深层问题。"通过WHOIS查询工具可以发现,"春天"的域名注册信息在失效前已显示异常状态更新,这为技术故障假说提供了间接证据。

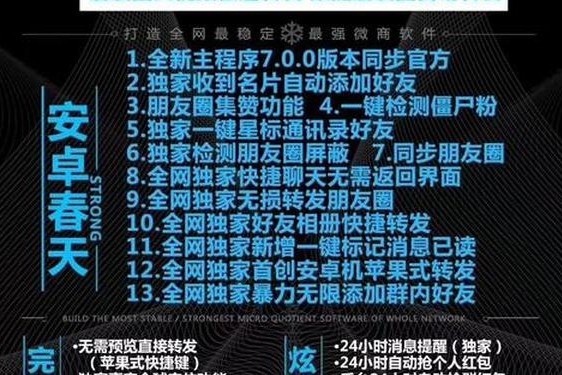

政策监管的潜在影响

互联网内容合规性审查日趋严格,可能是平台消失的另一诱因。根据《网络安全法》第47条,涉及敏感信息的网站需通过备案审核。2023年专项整治行动中,全国有超过1.2万个未备案网站被关停。若"春天"存在用户生成内容(UGC),则可能因未能及时过滤违规信息触碰监管红线。

中国人民大学网络治理研究中心数据显示,30%的网站关闭案例与内容审查直接相关。匿名业内人士透露:"某些平台为规避监管选择主动关停,这在行业内部被称为'战略性撤退'。"这种选择虽能降低法律风险,但会对用户造成实质性影响。

市场竞争下的生存困境

互联网行业马太效应显著,中小平台生存空间持续压缩。艾瑞咨询报告显示,2022年垂直领域头部平台占据78%的市场流量,新晋网站平均存活周期不足18个月。"春天"若定位为细分领域服务平台,可能面临用户增长乏力、融资困难等挑战。

清华大学经济管理学院案例研究表明,70%的创业型网站在三年内因资金链断裂关闭。某风投机构合伙人表示:"资本更倾向于投资已形成规模效应的平台,这让中小网站陷入'流量困境-融资困难-服务降级'的恶性循环。"这种结构性压力或是平台消失的经济动因。

用户依赖与数据安全反思

平台突然关闭暴露用户对单一服务的过度依赖。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)调查,61%的网民未对网络数据进行本地备份。当"春天"类平台消失时,用户可能永久丢失社交记录、个人作品等重要数字资产。

信息安全专家王芳建议:"用户应建立'数字资产分散管理'意识,重要内容需跨平台备份。"欧盟《数字服务法》已要求平台提供数据可移植性解决方案,此类制度或可为中国互联网治理提供借鉴,减少用户权益损失。

总结与未来展望

春天"网站的消失事件,本质上是技术、政策、经济与用户行为共同作用的结果。它提醒我们:互联网服务的稳定性不仅关乎技术能力,更涉及复杂的生态平衡。未来研究可深入探讨中小平台可持续发展路径,监管部门需平衡安全与发展双重目标,用户则需提升数字资产管理能力。建议建立行业级的网站存续预警机制,并推动数据可迁移性标准制定,以此构建更具韧性的网络生态系统。